Maggio è stato un mese freddo, freddissimo. Salvini ha vinto le europee, ma per qualcuno non ha vinto abbastanza, per altri invece non ha proprio vinto, anzi: il populismo è fermo di fronte all'avanzata verde (o alla tenuta delle vecchie guardie). Intanto tornano le minacce targate spread e si prospetta l'ennesima alleanza tra fondamentalisti del mercato. Tra negazione e libera interpretazione della realtà una sola certezza: i 5Stelle crollano. Insomma, capite il gelo.

Per fortuna che ci si può occupare anche d'altro. Quindi, come al solito, ecco i cinque dischi che hanno marchiato a fuoco i loro cinque rispettivi decenni. Questa volta si gioca facilissimo, visto che a quanto pare maggio è un mese da pesi massimi. Buon ascolto!

Per fortuna che ci si può occupare anche d'altro. Quindi, come al solito, ecco i cinque dischi che hanno marchiato a fuoco i loro cinque rispettivi decenni. Questa volta si gioca facilissimo, visto che a quanto pare maggio è un mese da pesi massimi. Buon ascolto!

► 1969

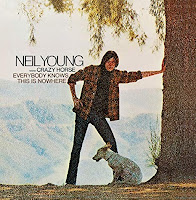

Neil Young - Everybody Knows This Is Nowhere (Reprise)

Scaldati i motori con il debutto omonimo, è qui che troviamo il Neil Young ruspante capace di riscrivere la tradizione country da capo a piedi. Una riscrittura non radicale, formalmente parlando, ma ugualmente dirompente: la grana sporca e grezza del suono, il piglio energico, l’impasto di linguaggi che rievocano il mondo alternativo più che la tradizione. Tutto convive in una freschezza nuova, grazie anche al sodalizio con la band che lo seguirà per molto tempo, quei Crazy Horse che contribuiscono fin da subito alla definizione di un sound splendidamente elettrico.

Dalla prima “Cinnamon Girl”, carica di chitarre granulose e sfrigolanti (da notare quel ripiegamento nerissimo sul finale, anticipatore del grunge), la direzione è chiara. Da una parte l’iconico sound youngiano, fatto di scorribande alt-country dominate da chitarre scalcianti e scomposte, da un groove indolente e rock’n’roll (“Everybody Knows This Is Nowhere” e la splendida “Cowgirl in the Sand”, che sfoggia un formato, con tanto di jam strumentali a rafforzare a più riprese l’andatura, destinato a diventare un marchio di fabbrica), dall’altra una maestria nel songwriting che si consolida in aggraziatissime ballate folk come “Round & Round (It Won’t Be Long)”, o nelle trame ritmiche delle chitarre elettriche del country ciondolante di “The Losing End”, o ancora nello scurissimo lamento di “Running Dry”.

Da qui in avanti, per tutti gli anni Settanta, Neil Young si manterrà su livelli altissimi, approfondendo un discorso che possiamo far risalire da qui.

► 1979

Tutti conoscono la storia della trilogia berlinese (per quanto sarebbe meglio chiamarla trilogia europea, visto che Low fu registrato in Francia e questo Lodger tra la Svizzera e New York), che portò Bowie a tracciare un solco indelebile nella musica pop di fine anni Settanta.

Il terzo episodio delle fascinazioni elettroniche e sperimentali dell’allora trentaduenne Bowie è anche quello più avvicinabile, quello più orientato al compromesso tra innovazione e easy listening, dopo anni di “allontanamento dalla folla”, secondo le parole di Greil Marcus, a partire da Station to Station. Qui non troviamo suite ambientali, niente brani dal lungo minutaggio, eppure si respira un’intensa aria arty e innovativa, un madido crogiolarsi in ripetizioni dark-etniche, in un percussivismo sequenziale e futuristico, in timbri macerati di chitarre indolenti e lamentose su fondali instabili, tremoli. La collaborazione con Brian Eno è questa volta vicinissima alla mimesi (“African Night Fly”, “Red Money”), mentre i tentativi di raccordo tra il Bowie pre ‘76 (penso in particolare a Diamond Dogs) e quello risultante dalla metamorfosi berlinese si traducono in ballate sghembe del calibro di “Move On”, tra soul bianco e disturbi di flanger e overdub vocali su selva di percussioni africane. Completano la scaletta le raffinatezze estetiche mediorientali di “Yassassin”, la propulsione seducente e kraut di “Red Sails” e il dance-rock di “D.J.”, entrambe impreziosite dai solo “improvvisati” di Adrian Belew (sui cui interventi metterà ovviamente mano il buon Eno), il tutto condito da strati di synth e ritmi motorik (si prenda una “Repetition” o una “Boys Keep Swinging”).

Per quanto il paragone con gli episodi precedenti faccia impallidire il lavoro del 1979, Lodger rimane una creatura unica, dotata di una visione capace di assorbire in una forma snella e sintetica percorsi e direzioni che sarebbero stati approfonditi pienamente solo nel decennio successivo.

► 1989

Anche in questo caso non servono presentazioni. Dirò solo che le introduzioni strumentali dei Cure sono, da sempre, uno degli elementi più stimolanti e fascinosi della loro proposta. Il brano è sviluppato due volte: la prima articolando, anche a lungo, il tema, la seconda riprendendolo e approfondendolo liricamente. Così l’impressione è quella di conoscere già lo sviluppo del pezzo, di prendere confidenza, lasciando poi fare il resto alla morbidezza di Robert Smith.

Da questo punto di vista la prima “Plainsong” raggiunge livelli di maestosità inediti. Il fatto che ciò avvenga a più di dieci anni dall’esordio di una band capace di inanellare una sequenza impressionante di capolavori (basti citare il trittico Seventeen Seconds, Faith e Pornography, senza tralasciare The Head on the Door), dà il polso della situazione. Una realtà in costante fermento, capace di reinventarsi ogni volta restando però ancorata a un nocciolo essenziale, quello di un malessere ora declinato in senso nichilista, poi in senso romantico, poi ancora (penso a Wish) sfruttando una caratteristica posa timidamente stralunata.

Disintegration rappresenta quindi una vera e propria summa, il coronamento di un decennio fitto fitto, una dimostrazione di stazza e savoir faire. Troviamo l’enfasi gonfia di “Closedown”, il romanticismo estremo di “Pictures of You”, l’estro pop di “Lovesong”, l’iconico dream pop di “Lullaby”, i rimandi goth di “Fascination Street” e “Prayers for Rain”, il tutto immerso in un soundscape espanso, colmo di spazio, di riverberi, di elevazioni e arricchimenti melodici.

Insomma, un lavoro che tutti conoscono, e che ha fatto diventare i Cure un fenomeno globale. Celebrarlo è d’obbligo.

► 1999

Disco feticcio di chi, come il sottoscritto, lo scopriva a metà anni 2000 già elevato a icona dalle webzine del periodo, 2 della coppia formata da Pall Jenkins e Tobias Nathaniel, rimane oggi una delle creature più belle e tristi che si possano concepire. Un disco spettrale, lacerante, madido di impressioni chiaroscurali e notturne. Un lavoro dal sound pieno e avvolgente, dove le molte componenti messe in campo dal duo (moog, sintetizzatori e tastiere varie, sega ad arco, waterphone, trombe, chitarre e basso) sono però dosate a dovere per risultare al meglio in ogni brano, ognuno caratterizzato da timbri peculiari, su misura per l’atmosfera voluta.

Folk, americana, cenni di post-rock, musica da camera, slowcore: i Black Heart Procession giocano con un immaginario consueto, eppure straniante nel suo incedere estremamente intimista, lento, fitto di rumori, scricchiolii, risonanze, presenze, indugi. C’è sempre una netta impronta melodica in ognuno dei brani in scaletta, anche in quelli apparentemente più inclini a perdersi in meditabonde rarefazioni strumentali (penso alla prima “The Waiter no.2”, coi suoi clangori arrugginiti addolciti dal dialogo tra clavinet e wurlitzer, o a “When We Reach the Hill”, col suo indolente giro di accordi su una base di fluttuazioni sintetiche, dove Jenkins imbastisce una potente litania dark-pastorale, o ancora il dolce galleggiare dei tasti di wurlitzer su modulazioni di sega musicale in “Outside the Glass”).

Sono tanti i brani che continuano a emozionare: la filastrocca di “Blue Tears”, una sorta di versione notturna di un Yann Tiersen depresso, il crescendo strumentale inesorabile di “A Light so Dim”, con quel tocco pesantissimo di piano a rendere ancora più opprimente l’atmosfera (senza parlare di un testo incredibile: “If you are the light house in the storm/ I'll be the ship with a thousand dead souls/ How long will they believe in a light so dim”), il folk fitto di risonanze di “Your Church Is Red” e la magnifica “It’s a Crime I Never Told You About the Diamonds in Your Eyes”, tra i capolavori della band.

Album della vita, da consumare.

► 2009

A sparigliare completamente le carte e aprire al meglio il decennio a venire ci pensa il secondo lavoro di un gruppo che due anni prima era stato relegato entro i confini del revival goth, e che aveva fatto clamore soprattutto per la sua estetica appariscente e strampalata. Nel tentativo di dimostrare che la band valesse qualcosa di più della sola ricerca stilistica, Faris Badwan e soci sfornano un sophomore pazzesco, capace di mettere insieme una serie di ingredienti finora solamente accennati da altre realtà, per un'alchimia vincente. Primary Colours unisce le passioni di un quintetto di entusiasti musicofili: garage, rock gotico, kraut, shoegaze, neo-psichedelia e post-punk (quello di Chameleons, Julian Cope, Birthday Party e Psychedelic Furs). Queste le molteplici coordinate. Il suono risultante, però, è inevitabilmente maggiore della somma delle parti. Suoni trattatissimi, synth traslucidi, tremolanti e atmosferici, sferraglianti chitarre shoegaze, strati sonori su strati sonori, canzoni impeccabili.

Prodotto assieme a Craig Silvey e Geoff Barrow, il disco è una estrema esplorazione sonica, dove ogni sfumatura è curata al dettaglio: le chitarre piegate, trattate, sfibrate e mandate in loop, si fondono con le tastiere in vaporose sbuffate (come nella stupenda "Mirror's Image"), formando effetti cromatici cangianti, come idrocarburi in una pozzanghera (in "Three Decades" pare proprio che le chitarre vogliano evaporare), oppure erompendo in esplosioni rumoriste ("Who Can Say", "New Ice Age"). Le textures fitissime nascondono pieghe e anfratti che inarcano il generale wall of sound, consolidandosi in un continuo mutare (esemplare in questo senso il continuo modulare di "Scarlet Fields", o il drone alla John Cale di "I Only Think of You"), mentre la sessione ritmica spinge con incedere massiccio, robusto (penso al basso galoppante del primo brano, o allo sfoggio di muscoli di "Do You Remember" , o ancora al motorik meccanico di "Sea Wthn a Sea") facendo da solido sostegno allo sciogliersi complessivo.

La vera forza, in tutto questo tripudio di resa sonora, è che ogni brano riesce a mantenere un focus, una qualità di scrittura impressionante, fornendo un ulteriore appiglio all'ascoltatore, grazie a una miriade di stratagemmi melodici che valorizzano un formato canzone mai sacrificato. Un album importantissimo (insieme al successivo Skying) nel tracciare il solco per gli sviluppi del rock britannico del decennio successivo, capace di travalicare i confini di genere e influenzare band altrettanto valide (una su tutte: i TOY).

Impossibile perderselo.

Impossibile perderselo.

0 commenti:

Posta un commento

Commenta e dimmi la tua. Grazie!